Gestern beim Abendessen glaubte ich neben spanischer und englischer Sprache auch deutsche Stimmsegmente wahrgenommen zu haben. Heute morgen sitze ich, nachdem die Tour Guides ihre Fracht in die Jeeps geladen haben, nur noch alleine im Frühstücksraum. Andreas und Florian aus Österreich, Vater und Sohn, sind ebenfalls in einem Geländewagen auf der Lagunentour unterwegs. Sie starteten in Alaska vor vier Monaten und wollen in zwei Monaten Ushuaia, ihr Ziel, erreichen. Sie hatten gestern mit einem der einheimischen Guides über den uns heute bevorstehenden Lagunenteil gesprochen. Er soll leichter befahrbar sein. Nur, denke ich, sehen Motorradfahrer und Autofahrer das unterschiedlich. Beim Durchfahren steiniger Bereiche hat das Einspurfahrzeug Vorteile, weil die kräftezehrende Wankbewegung nicht auftritt. In Sandpassagen dagegen liegen die Vorteile beim leistungsstarken Allradler, der sich seine Spur in den weichen Untergrund drückt, ohne die Gefahr des Umkippens zu haben.

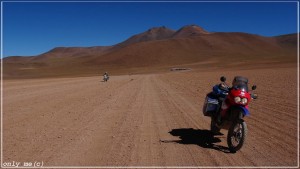

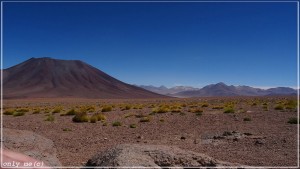

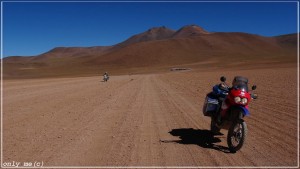

Nach einem ausgedehnten Frühstück, die Sonne hat die frostigen Temperaturen mittlerweile vertrieben, wagen wir uns an die Weiterfahrt. Aus einiger Entfernung knipse ich nochmal, die im goldenen Sonnenlicht getauchte Nobelabsteige, bevor wir auf die breite, mit unzähligen Autospuren versehene Piste abbiegen. Das Kreuz von gestern liegt wieder auf unseren Schultern. Die festgefahrenen Hauptspuren möchten wieder das Motorrad zerlegen, neuere Spuren sind teilweise so weich, dass sie dem Motorrad deren Richtung aufzwingen wollen. Mir fallen einige Spuren auf, die in einem 30 Grad Winkel zur Hauptrichtung verlaufen. Ich mache es ihnen nach. Mutig am Gasgriff drehend, belaste ich auf den Fußrasten stehend, deren Linke bis meine Africa Twin den gewünschten Kurs eingeschlagen hat. Vom Gefühl her fahre ich um die 60 Sachen, hundert vielleicht zweihundert Meter bringt mich und das Motorrad durch belasten der rechten Fußraste in die andere Richtung, in die ich wieder mehrere hundert Meter vorwärts komme. Es ist anstrengend, aber ich verspüre nicht mehr das durch die Spurrillen verursachte Schlingern, sondern ich bestimme meinen Kurs. Nach einigen Hin- und Herpassagen halte ich, um Theo zu orten. Es ist absolut still, kein Vogelgezwitscher, kein Windgeräusch, einfach lautlos. Meine Augen suchen den Horizont nach der BMW ab, können aber nichts entdecken. Ich trinke einen Schluck Wasser, mache rasch ein paar Fotos, die mittlerweile alle beinahe gleich aussehen. Dann weit entfernt sehe ich mikroskopisch klein Theo mit seinem Motorrad. Ganz leise dringt das quälende Boxergeräusch zu mir. Ich versuche ihn über die Cardo, unsere Bluetooth Gegensprechanlage, anzusprechen, doch die maximale Reichweite scheint nicht auszureichen. Er zieht an mir vorbei. Ich ruhe mich noch etwas aus bevor ich meinen Zickzack-Kurs fortsetze.

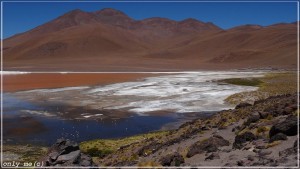

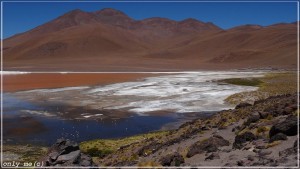

Tatsächlich hört die Quälerei nach 30 Kilometer auf. Auf einer akzeptablen Piste erreichen wir die Laguna Colorada. Hier befindet sich auch der offizielle Anfang des Eduardo Avaroa Parks. Der Parkwächter schickt mich, bevor ich die Parkschranke passiere, noch zu dem Mirador, von dem die rotleuchtende Lagune am besten zu betrachten sei. Es ist wie so oft auf dieser Reise. Man muss viele Strapazen ertragen, um dann kurzzeitig paradiesische Eindrücke genießen zu können. Ich setze mich mit meiner Wasserflasche auf einen Stein und lasse das saftige Grün der Uferzone, das grelle weiß der Salzkruste, das purpurrot der Wasseroberfläche, das tiefe Blau des Himmels und die rotbrauntöne, der die Lagune umgebenen Berge auf mich wirken. Hier von meinem erhöhten Aussichtspunkt wirken die hunderte Flamingos wie kleine rosa Punkte. Erst nach dem Hinuntersteigen an die Uferzone und mit Nutzung des Zooms der Kamera, kriege ich die an die raue Umgebung angepassten Schnabeltiere, gut erkennbar aufgenommen.

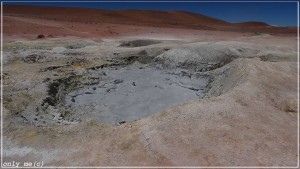

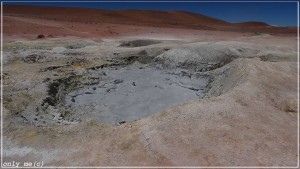

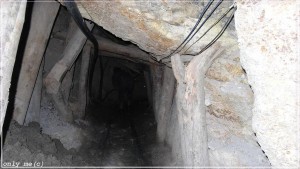

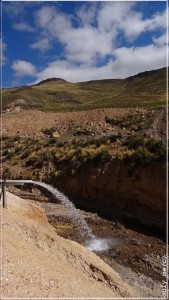

Zurück zum Parkwächter müssen in seinem Büro die Passdaten aufgenommen und das Eintrittsgelt entrichtet werden, bevor die Schranke die Zufahrt für uns freigibt. Wieder liegen zahlreiche Pistenkilometer vor uns, bevor wir das Geysirfeld Sol de Manana erreichen. Hier dampft die Erde. Über 4000 Meter hoch erlebe ich mein erstes Geysirfeld. Von einem Gebäude auf einem Plateau, in dem offensichtlich das heiße Wasser in ein Rohrsystem einspeist wird, erkenne ich weit unter mir eine dominierende Dampfwolke, in deren Nähe einige Touristenjeeps parken. Den eigentlichen Zufahrtsweg verlassen, fahre ich geradlinig darauf zu. Dabei komme ich an einer Fangowanne vorbei. Die graue, teigige Masse brodelt, stechender Schwefelgeruch liegt in der Luft. In der Richtung, in der die Dampfschwaden abziehen haben sich am Boden farbige Ablagerungen gebildet. Sie schimmern gelblich und grünlich. Die Atmosphäre mutet bedrohlich, interessant an. An dem Dampfspot angekommen, höre ich lautes Zischen und lautes blubbern des unter der Oberfläche kochenden Wassers. Nahe an dem Geysirfeld sehe ich viele kleine Erdöffnungen aus denen kleinere Dampfschwaden entweichen. Einige Schilder warnen vor dem zu nahen herangehen an die Eruptionsorte.

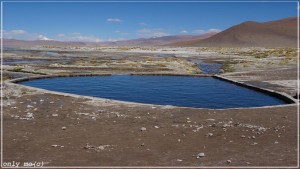

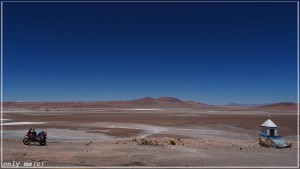

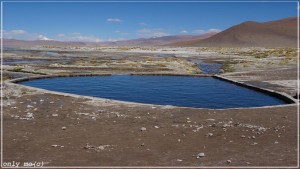

Der tiefe, leistungszehrende Sand hat den Verbrauch unserer Motorräder in die Höhe getrieben. Theo hat bereits fünf Liter aus einem Kanister nachgefüllt. Ohne zusätzlichen Kraftstoff wird die BMW nicht San Pedro de Atacama erreichen. Gemächlich, kraftstoffsparend rollen wir weiter bis zur Lagune Chalviri. Dort befindet sich schon der Zollposten, der unser Fahrzeugdokument entgegennimmt. Wir fragen die beiden ansässigen Familien nach Sprit, kriegen jedoch keinen. Die Lagune wird mit thermalem Wasser gefüllt, das in einem Becken geleitet zum Baden einlädt. Nur kurz will ich hingehen, um die Temperatur zu erfühlen. Ein Touristenpaar trocknet sich im Badehaus. Die junge Französin erkennt mich wieder. Wir hatten vor etwa zweieinhalb Monaten in Patagonien miteinander gesprochen. Die beiden waren in Calafate mit ihren Fahrrädern gestartet, und haben bis hierher über 4000 Kilometer im Sattel verbracht. Welch ein netter Zufall. Ich beschreibe beiden was ihnen auf der Lagunentour erwartet und mahne ausreichend Wasser mitzunehmen. Doch wer bis hier gefahren ist weiß schon was er kann. Wir wünschen uns suerte.

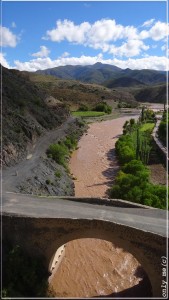

Das hat Theo und mir geholfen. Ein von uns zum Anhalten aufgeforderter Jeep gibt uns die Info, dass in 15 Kilometer in einem Hotel auch Sprit verkauft wird. Mit den letzten drei Litern erreichen wir nach 25 Kilometer das Hotel, demgegenüber gleich die Zollstation ist. Uns wird der Ausreisestempel von dem Bolivianer in den Reisepass gedrückt. Zehn Liter sollten bis San Pedro reichen. Der Schlagbaum, der Bolivien von Chile trennt, macht ein Lastwagenfahrer selber auf. Es sei kein Zöllner im Büro meint er zu uns. Wir schlüpfen mit ihm aus dem Land, das mich, vor Peru, am meisten mental beschäftigt.

Die Streckenbeschreibung des Geländewagenfahrers hat wie Faust aufs Auge gepasst. Nüchtern hat er beschrieben, was ich angespannt, beängstig, intensiv erlebt habe. Als Motorradfahrer sollte man Geländeerfahrung im steinigen und sandigen Gelände haben, ausreichend Sprit mitführen für einen 30 bis 50 Prozent höheren Verbrauch, ausreichend Wasser mitführen und eine Portion Glück gehört immer dazu. Die Lagunentour wird von vielen Jeeps befahren, die hier im Nichts sicherlich Hilfe geben. Es war ein intensives, bleibendes Erlebnis.